Après deux mois dans les montagnes à monter, descendre, camper dans le froid et traverser des villes et villages globalement pas très excitants, il était temps de faire une petite pause un peu plus urbaine et confortable pour retrouver l’énergie d’avancer.

Cusco

Ça fait du bien de se poser, de retrouver les copains et d’en rencontrer des nouveaux. Aller au marché, cuisinier, manger et recommencer. Boire du bon café. Se faire une crêperie et une raclette avec les cyclistes français. Glander.

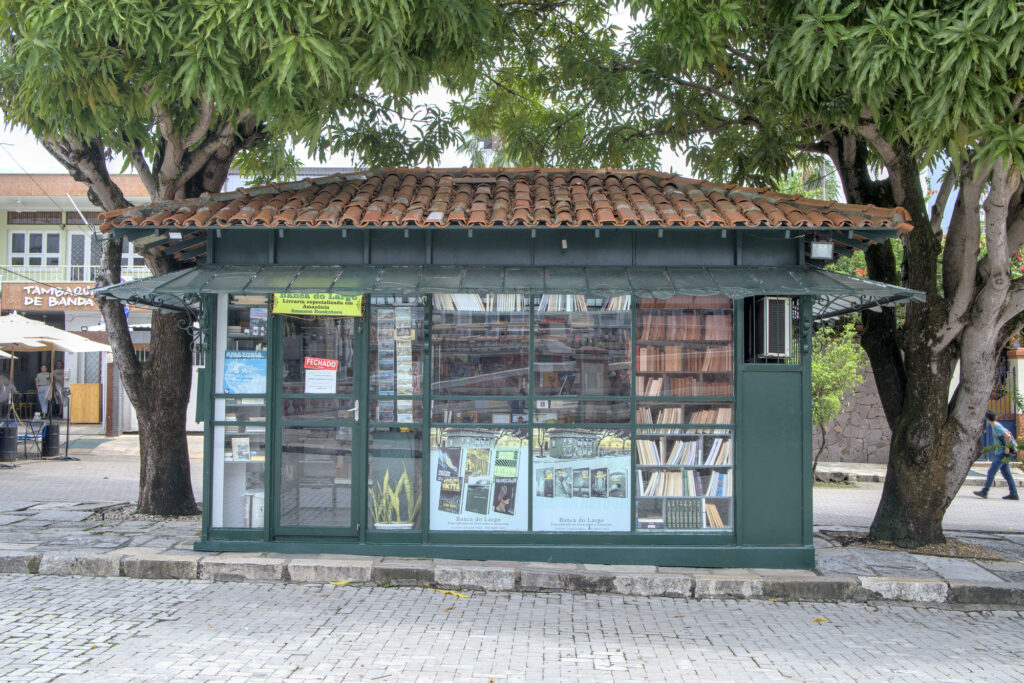

C’est un peu bizarre de se retrouver dans un endroit aussi touristique après tout ce temps dans les montagnes. J’ai l’impression de découvrir encore un nouveau Pérou, sorte de fusion entre les montagnes du nord encore très enclavées et indigènes et la côte très urbanisée, plus développée économiquement et beaucoup plus diverse ethniquement. Cusco est LE gros hub touristique du Pérou, sorte de camp de base entouré de dizaines d’offres de randonnées, de sites archéologiques et de toute sorte d’activités touristiques. Justine et Brieuc, couple de cyclistes belges qui terminent ici leur voyage nous ont gentiment donné leur pass touristique (merci!), ce qui nous a permis de visiter quelques sites et musées que nous n’aurions pas vu autrement. En effet les sites sont très chers et sans aucunes explications, sans guide difficile de comprendre ce que l’on voit. Mais notre principale motivation à passer un peu de temps à Cusco a surtout tourné autour du fait de retrouver des gens et de manger autre chose que des pâtes et des flocons d’avoine.

Choquequirao

Voyager à vélo aussi longtemps implique parfois de devoir faire des changements de matériel. Après de nombreuses réparation, notre ancienne tente commençait à arriver en fin de vie après 4 ans de bons et loyaux services. Notre nouvelle tente nous attendait à Cusco, nous avions hâte de l’essayer, pas mal de temps à tuer avant de recevoir un autre colis et Elisa avait besoin d’une petite remise en jambe après 3 semaines de maladie puis de repos à Cusco. Cerise sur le gateau, nous allions voir des sites réputés spectaculaires et surtout, passer un peu de temps entourés d’arbres et dans des températures agréables après deux mois très secs et froids.

Pour être tout à fait honnête, ce n’est pas la rando du siècle : il faut d’abord descendre 1500m au fond d’un canyon raide, chaud, infesté de moustiques dans des paysages complètement secs à cette période l’année. Cerise sur le gâteau : l’Amazonie est actuellement impactée par une vague de feux de forêts, paraît-il majoritairement causés par des agriculteurs boliviens qui veulent des exploitations toujours plus grandes (c’est en tout cas ce qu’on nous dit au Pérou). La région est donc baignée dans un nuage de fumée permanent et nous ne voyons malheureusement pas grand chose du paysage. Heureusement une fois arrivés sur le site du Choquequirao, le climat est plus frais et humide, c’est vert et vivant. Sacré contraste. Nous pensions marcher jusqu’au Machu Pichu (4 jours de plus), mais Elisa commence à avoir mal aux épaules et le village sur lequel nous comptions pour nous réapprovisionner pour la suite de la rando n’a pas été livré… Nous décidons de faire demi-tour. Nous en avons vu assez.

Arequipa

Après la rando, nous décidons de prendre encore une fois un bus pour un autre détour, cette fois à Arequipa. Cette ville a été fondée par les espagnols, sans aucunes racines indigènes. Comme Puebla au Mexique. Etonnamment ce sont probablement les deux villes les plus agréables dans lesquelles nous avons séjourné sur ce continent… À croire que les villes construites par les colons européens pour les colons européens et encore aujourd’hui habitées par leurs descendants sont faites pour plaire aux européens…

Climat parfait, pistes cyclables, rues piétonnes, automobilistes respectueux, bonne bouffe… On ne se croirait pas au Pérou. Il parait qu’en quechua « ari que pay » signifie « restons ici ». Cette ville ne pourrait pas mieux porter son nom.

Nous retrouvons Zach, Kenny et Stephanie. Nos amis belges nous annoncent qu’ils ont décidé de mettre fin à leur voyage ici. Cette nouvelle nous mets un coup au moral. Non seulement parce que cela signifie que nos chemins ne vont plus se croiser, ce qui est toujours difficile quand on commence à nouer une véritable relation d’amitié. Mais aussi parce nous aussi, nous ne sommes plus autant excités par la découverte de l’Amérique Latine que lors de notre arrivée au Mexique. Mais en ce qui me concerne je suis très motivé pour explorer le sud du continent, où j’espère retrouver un climat et une nature plus vivables, une population plus proche de nous culturellement et le plaisir du camping dans des conditions agréables. Je rêve du moment où nous n’aurons plus besoin de nous emmitoufler dans nos sacs de couchage lorsque la nuit tombe à 18h pour n’en ressortir qu’au lever de soleil 12h plus tard et des bivouacs en forêts, au bord d’une rivière ou au fond d’un fjord chilien.

Malgré cette motivation à avancer, il est dur de repartir d’Arequipa. Surtout que les premiers 200km s’annoncent particulièrement durs et pas forcément les plus beaux… Nous trainons des pieds, repoussons chaque jour la date du départ et finissons par prendre un bus pour zapper cette partie et arriver directement sur l’altiplano.

Camino del Puma

Le bus nous dépose à la tombée du jour au bord de l’altiplano, à 4700m d’altitude. Pas le temps de faire la fine bouche sur le choix de notre spot de bivouac, il faut monter le camp maintenant avant qu’il ne fasse complètement noir et froid. Le lendemain, nous découvrons les paysages qui nous entourent : pas une plante, que des volcans et de la poussière parait-il issue d’une éruption il y a plusieurs siècles à perte de vue. C’est lunaire.

Les paysages évoluent progressivement, de très sec et volcanique à plus vert et vallonné. C’est aussi de plus en plus peuplé. Nous sommes en territoire Aymara, une culture indigène qui s’étend sur le sud du Pérou et la Bolivie. Cette région n’est absolument pas touristique et même les voyageurs à vélo s’y aventurent assez peu. Les gens sont vraiment très curieux et sympas. Une épicière nous offre des bananes, une petite grand mère s’inquiète qu’on meure de froid dans notre tente et veut nous inviter chez elle. Pratiquement tous les gens que nous rencontrons nous demandent si nous sommes ici pour faire des études. Je doute que le gouvernement, les universités ou les compagnies minières et pétrolières enverraient un couple d’étrangers à vélo pour faire des recherches dans la région, mais ça ne semble pas choquant au yeux des gens d’ici qui ont probablement très peu de contacts avec le reste du monde.

Il y a très peu de tiendas, les gens vivent avec ce qu’ils produisent : alpaca et lama pour la viande et la laine, quelques vaches en se rapprochant du lac, patates, quinoa, maïs. C’est une vie très simple, austère et rude. Un des endroits les plus rudes que nous ayons traversé, avec les montagnes d’Equateur. Une après-midi, un vieux monsieur me fait signe au bord de la route. Il rentre chez lui à pied et est très fatigué. Il me demande si je peux l’emmener sur ma moto pour l’avancer… J’aimerais l’aider mais en vélo, impossible. Il reprend sa marche, le dos vouté, appuyé sur son bâton et me laisse tout ému au bord de la route. Au village suivant, nous demandons à une grand-mère assise par terre s’il y a une tienda dans ce village. Elle ne parle qu’aymara et ne comprends pas l’espagnol… Aussi enclavée que la région paraisse être, il semble que le gouvernement y investisse un peu : les routes principales sont fraichement bitumées et en bon état, des patelins paumés ont accès à l’eau potable et on trouve des écoles au milieu de nulle part (la population étant nombreuse mais très dispersée, il y a peu de centres urbains).

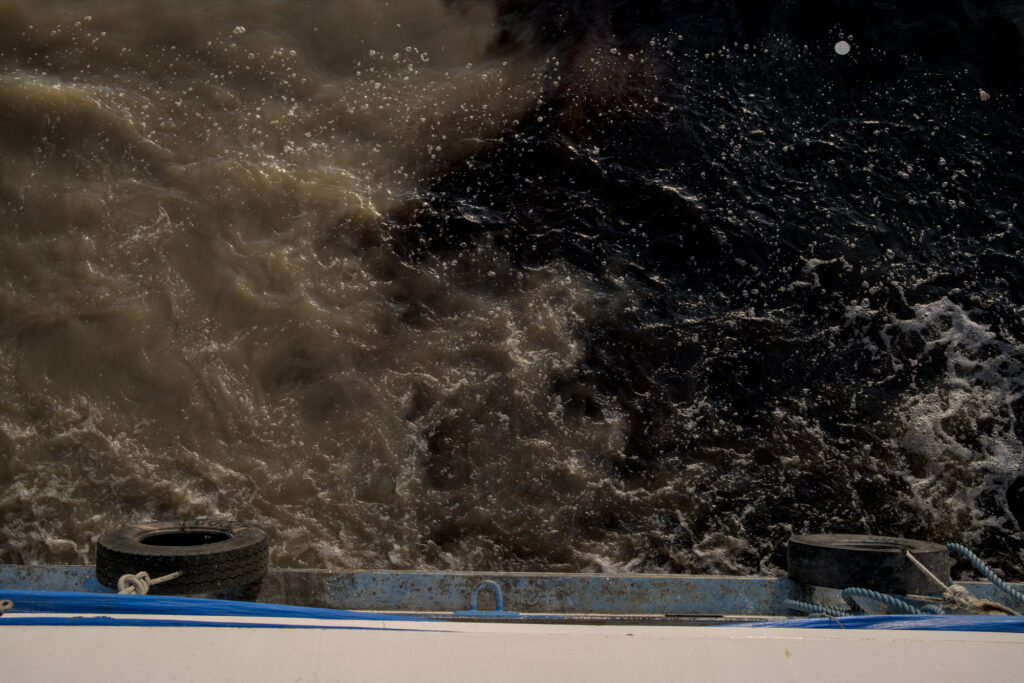

Alors que l’air devient plus humide et la population plus dense, nous ne voyons toujours pas le lac Titicaca. Il apparaît soudain, en haut du dernier col. Mer immense d’eau douce dont nous ne voyons même pas l’autre rive. La frontière bolivienne est toute proche, c’est notre dernier jour au Pérou. Nous avons beau y avoir passé 3 mois, nous n’avons eu l’impression que d’en effleurer la surface. Encore un pays où il faudra revenir.